目次

みなさん、勉強は順調ですか?

特に東大受験を目指している方にとって、理科科目の得点は合否を分ける大事なポイントですよね。

東大物理は理科科目の中では暗記事項は少ないですが、その分「深い理解と洞察力、盤石な計算力」が求められる高難易度の試験になっています。

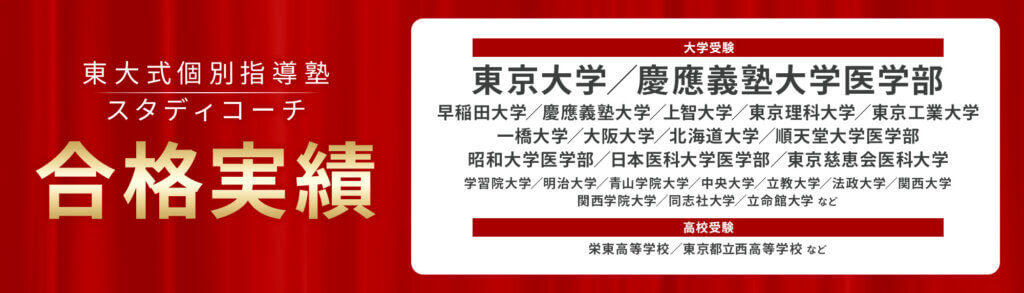

そこで今回は、現役東大生が多数所属するスタディコーチ(studycoach)が、東大入試本番で合格点を目指すための「東大式」東大物理の攻略法を説明します!

目標とすべき得点の目安から、設問別対策・時期別勉強法まで、対策法を一挙にまとめて濃縮しているので、じっくり読み込んで物理の得点をアップしてください!!

東大物理について解説する前に、まずは東大入試の概要を確認していきましょう!

東大入試(一般選抜)は共通テストと個別試験から構成されています。

共通テストを受けたのち前期試験の志望校に出願をします。この時入学志願者が各科類の募集人数に対し倍率が約3倍ほどになると共通テストの点数に基づいて第一段階選抜(いわゆる足切り)が行われます。

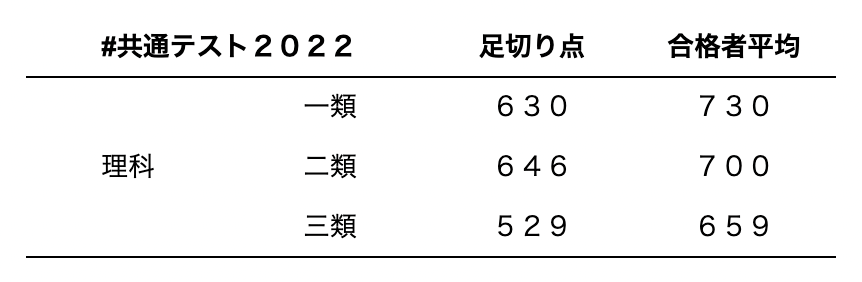

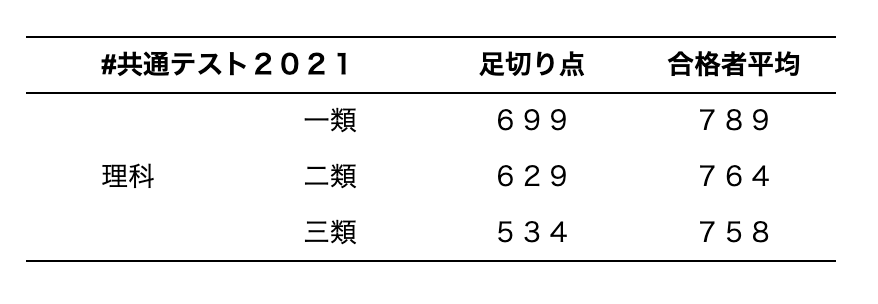

参考に近年の理系の足切り点をあげると、

2021年は理科一類で699点、二類で629点、三類で534点、2022年は理科一類で630点、二類で646点、三類で529点でした。

ちなみに合格者平均は、理科一類で789点、二類で764点、三類で758点、2022年は、理科一類で730点、理科二類で700点、理科三類で659点でした。

最終的に合否は共通テストの点数は900点満点(リスニングは含みません)のものを110点に換算して二次試験との合計点で決定します。縮小して換算されるため少しの失敗は大きな差になりませんが、足切り点に引っかかってしまうと出願したにもかかわらず二次試験を受けることができないというような事態が起こってしまいます。そのため東大合格のためには共通テストからできるだけ良い点数をとっておく必要があります!

次に二次試験についてですが東大の試験はなんと基本的に2日間行われます。理系は1日目に国語(100分)、数学(150分)の試験があり、2日目に物理、化学、生物、地学から二科目選択する理科(150分)、外国語(120分)があります。また、理科三類を受験する生徒は3日目に面接試験が行われます。

二次試験の各科目の配点について説明すると、国語が80点、数学が120点(理系)、理科が2科目合わせて120点、外国語が120点となっています。よって共通テストと二次試験の合計550点満点で点数が決まります。

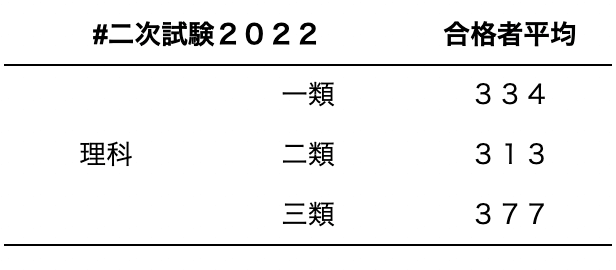

ちなみに合格者の平均点は、2021年は、理科一類で361点、二類で339点、三類で406点、2022年は理科一類で334点、二類で313点、三類で377点でした。

東大受験では全科目バランスよく得点できることが合格への近道と言えるでしょう。中には「1科目、絶対的に自信があって得点源にできる!」という受験生もいるかもしれませんが、1科目に頼り切ってしまうと、当日少し調子が悪かったり問題が難しかったりするだけで、大きく合格が危ぶまれてしまうことになります。決して手を抜かず、得点の目標や勉強の時間配分はバランスよく立てるようにするのがオススメです!

東大受験全体について確認したところで、早速東大物理について学んでいきましょう!

東大受験において物理は、化学に次いで理系生の多くが選択する科目ですが、配点の小ささの割に差がつきやすい科目でもあります。

大問は全部で3問で、基本的な問題から深い思考力を求められる問題、複数分野の融合問題まで、幅広く物理の実力が問われます。

また小問数で言うと例年25問程度出題されています。理科科目のうち物理に充てられる時間が90分とすると、1問につき使える時間が4分もなく、1問1問の計算量も多いことから「いかに早く正確に処理するか」が問われていると分析することができるでしょう。受験生の皆さんには、問題を解くスピードや当日の時間配分のテクニックが求められるというわけですね。

合格者平均点は39.7点(2021年度・理科1類)です。したがって、3分の2は取れるようになっていなければなりません。もちろん他の科目との兼ね合いではあるので、あくまで自分の得意ニガテに合わせた目標点・得点率を見据えましょう。

東大物理全体の位置付けや目標点を把握したところで、細かく設問ごとの傾向を分析していきましょう!

東大物理の大問は全3問で、出題範囲は以下のようになっています。

大問1・2は毎年同じですが、大問3は波動と熱力学のどちらかが出題されます。(規則性は特にないようです。)原子は出題範囲ではありますが、最後に出題されたのは2005年としばらく出題されていません。どの大問もそれぞれの大問の中で2つのパートに分かれていることがあるので、実際には5〜6パート分あることになります。

また、メインで問われる分野は上記の通りですが、どの大問でも複数分野の融合問題が出題されることがあるので、バランスよく勉強することが必要になってきます。

それでは、具体的に各問題について解説していきます!

例年大問1は力学からの出題となりますが、力学からは、2体問題と単振動からの出題が多いです。

2体問題は、「重心座標系から観測することで運動量が0で保存される」性質を利用して解いたり、移動しながら振動する物体に「乗って観測する」ことで通常の単振動の式を立てたりと、「観測する座標系」を上手く設定して解くことが多いようです。

とはいえ、この2種類の問題とその解き方は、力学の集大成の位置付けにある難しい分野なので、力学の他の単元を網羅的に理解していないと使いこなせません。

まずは、全範囲をまんべんなく理解して、性質や公式を使いこなせるようにした後に、演習を積んで特定のトピックの問題を得意にしていきましょう!

例年大問2は電磁気からの出題となりますが、電磁気からは、電磁誘導や回路の問題が頻出傾向にあります。

電磁誘導がらみの問題では、「電荷が動く=電流が発生」と見るという大原則のもと、電磁気の知識と力学の知識と合わせて問題を解くことになります。

また、回路の問題では、目新しい素子(ネオンランプ、太陽電池など)が問題文で導入されて、その場でその性質を理解して解く、というような一捻り加えた問題が出されることもあります。

電磁気は物理の中では覚えるべき公式が多くあり、苦手意識を持つ人も少なくありませんが、逆にいえば定石に従えば解ける問題も多いので、ぜひ得点源にしていきましょう!

例年大問3は、波動か熱力学から出題されますが、波動からは、干渉に関する問題が出題されることが多いです。

波動は設定の複雑な問題になることが多く、その代わり誘導が充実している場合が多いです。しかし式変形は複雑になることが多いので、勉強する際には、基本的な性質・公式を覚えたら、効率的な(速く正確にできる)式変形を意識しながら問題を解くようにしましょう。

波動は苦手とする受験生が特に多く、出題されれば差をつけやすい範囲とも言えるでしょう。

波動に続き、熱力学も主に大問3で出題される分野です。

熱力学は、物理の中でも使える定理・公式が少ない単元で、必然的に問題のバリエーションも少なくなってくるため、勉強したことがそのまま出やすく、一番得点につながりやすい分野ともいえます。

中でも、気体の状態方程式や熱力学第一法則を用いる問題が頻出です。

問題のバリエーションは少ないが、その分状況把握が難しい問題も出されやすいのも特徴です。設問の状態が変わるごとに図を書き直して、正確に把握できるようにしましょう。

原子物理は、2005年に出題されたのが最後で、その後16年もの間出題されていない分野です。もし出題されるとしたら、波動・熱力学の代わりに大問3で出題されると思われます。

過去2回出題された時はどちらも、原子物理のオーソドックスな問題に、荷電粒子の運動(電磁気+力学)の考え方を応用するような出題でした。

出題回数が少ないとはいえ、対策を怠ると、もし出題されたときにすぐに周囲との差がついてしまう分野でもあります。

原子物理は共通テストでも問われるので、まずは標準的な問題をマスターすることを目標にしましょう!

全体の傾向、設問・分野別分析まで理解したところで、東大物理の攻略法をご説明していきます!

すべて今日から実践できる内容になっているので、ぜひご自身の勉強計画に組み込んで東大合格を目指してください!

物理の問題を解くときは、「なんとなく成り立っていそうな式を立てる」といったやり方ではいつまで経っても正しい立式をすることができません。

もちろん式の成立条件を理論的に抑えることも重要ですが、あらかじめどのような現象が起きるか予想がたっていると、正しい立式がしやすくなるほか、問題の全体感を掴みやすくなります。

この感覚を掴むために、常日頃から身近な物理現象を分析する(電車の吊り革の傾きを見て慣性力を連想する、など)と自然と力をつけていくことができます!

学校での実験に真面目に取り組むことや、NHKの「大科学実験」という番組を見てみるのもおすすめです!

物理の勉強は、大きく分けて初学時・パターン習得期・演習期の3ステップに分けて進めていくことになります。

物理は覚えるべき事項が少ない代わりに、それぞれの深い理解が求められる科目です。同じ単元を何周もすることで身についてくる部分もあるので、なるべく計画的な勉強を心がけることが重要です!

単元ごとの順番としては、教科書通り「力学→熱力学→波動→電磁気→原子」と進めていくのがおすすめですが、力学さえ初めにやってしまえば、あとはどの順でやっても問題ありません。

それでは、解説を見ていきましょう!

まずは、教科書の順番に沿って物理全般の基礎を学んでいきます。

教科書や講義スタイルの参考書、映像授業などを利用して、各分野の理論や知識をインプットしましょう。

物理の初学時に重要なのは、「性質や公式を具体的な物理現象のイメージと合わせて覚える」ことです。

そのため、参考書を使う時は、「宇宙一わかりやすい高校物理」のような、①図やイメージを多用している ②所々で理解を促すような練習問題がある、ものを使うとよいでしょう!

YouTube 「【大公開】東大生が使ってた社会・理科のおすすめ参考書を紹介!」

こちらの投稿では、スタディコーチ(studycoach)の伊澤航太郎と勝田りおが、物理のおすすめ参考書を時期別に紹介しています。この記事と合わせて自分にあった参考書を見つける一助にしてください!

一通りインプットし終えたら、次は教科書傍用問題集や、市販の標準レベルの問題集を用いて、典型的な問題のパターンを習得していきます。

東大物理のような難関試験では、標準レベルの問題がそのまま出るということは珍しいですが、どの入試問題でも核となる考え方は変わらないので、まずはシンプルな設定の問題でそれらを身につけるのが重要です。

「良問の風」や「実践物理重要問題集 物理基礎・物理」は、入試標準レベルの問題を網羅性高く扱っているのでおすすめです!

一冊の問題集をわからない問題がなくなるまで繰り返し解きましょう!

典型問題が完璧に解けるようになったら、いよいよ志望校の過去問を使って演習をしていきます。

この時期の演習は、本番を意識して行うことが大切です。具体的には、以下の3点を実践しながら演習を行うことをお勧めします。

i, 必ず時間を測って解く

物理の問題は考え方はわかっても、計算が煩雑で時間内に解ききれない、というケースが多くあります。制限時間を設けて解くことで本番のスピード感をつかんでいきましょう。

東大志望の人はもう1つの理科科目と合わせて150分で解くのがより良いです。

ii, 解くのにかかる時間を見極める

「解ける」問題と「解くべき」問題は異なります。特に東大のように全部の問題を解くのが難しい分量の場合は、いかに素早く解ける問題を先に解いて得点を最大化させるか、が重要になります。

普段の演習から「解きやすそうな問題から解いていく」ことを意識しましょう!

iii, 記述の量と型を意識する

東大の物理では、解答の過程を求められることはあまりありませんが、自分自身の思考を整理するという意味でも、軽く記述するのがおすすめです。

とはいえ、普段記述していないと、無駄に長く文章を書いてしまったり、逆に必要な情報を描き損ねたりしてしまいます。

なるべく簡潔でかつ伝わる記述ができるように、普段から記述で問題を解き、自分なりの記述の型を作るようにしましょう!

東大の問題は深い思考力を要求されるものが多く、逆に言えば過去問から得られるものも大きいです。過去20年分は解くのが良いでしょう。

過去問以外で同レベルの問題演習を積みたい時は、「難系統の問題とその解き方(通称:難系物理)」という参考書がおすすめです!

物理と数学は切っても切れない関係にあり、例えば「仕事とエネルギーの関係」、「力積と運動量の関係」は微分と積分の関係に相当しますし、そもそも運動方程式は一種の微分方程式に相当します。

問題を解くときに、微積分で計算ができれば負担を大幅に減らせますし、もし問題を解く際に使わずとも、式の成立条件などを考える際に役立ちます。

もちろん余裕があればにはなりますが、ぜひチャレンジしてみていただきたいです。

今回は東大物理の分析と、現役生が教える【東大式】最新攻略法をお伝えしてきました。

まとめると、

ことが重要なのでした。

物理は暗記量が少ない分、深い理解と洞察力が問われるため、「いかに普段の勉強を通じて物理に対する理解を深められるか」が肝になります!

「東大式」で、東大物理を本番の頼れる得点源にしてしまいましょう!

またスタディコーチ(studycoach)の公式LINEアカウントでは、受験や勉強にお得な情報を発信中です! 各種イベント・お得なキャンペーンのお知らせを受け取ることもできるので、ぜひ友達登録よろしくお願いします!

物理の基本的な勉強法についてはこちらにまとめています。

基本的な物理の勉強法を理解したところで、次は具体的に誰もが避けて通れない共通テスト対策に移りましょう。

東大二次試験の他科目については、以下の記事を参考にしましょう!全科目を踏まえて得点配分を見据えることが合格するためには必須です。

また今回の記事の執筆者は、スタディコーチ(studycoach)でコーチも実際に務めています!

スタディコーチ(studycoach)は現役東大生・早慶生のみが質の高い授業を行っており、高い指導実績と満足度を誇る個別指導塾です!

など、充実したサービスについてもっと知りたい方は、TOPページをご覧ください!TOPページを覗く

Y・K

東大工学部3年。高3の5月まで運動部に所属していたため、時間のない中での受験勉強でした。みなさんには、忙しい日々の中でも着実に力をつける勉強法をお伝えしていこうと思います!